歯周病

歯周病の進行を食い止める精密な歯周病治療

歯周病について

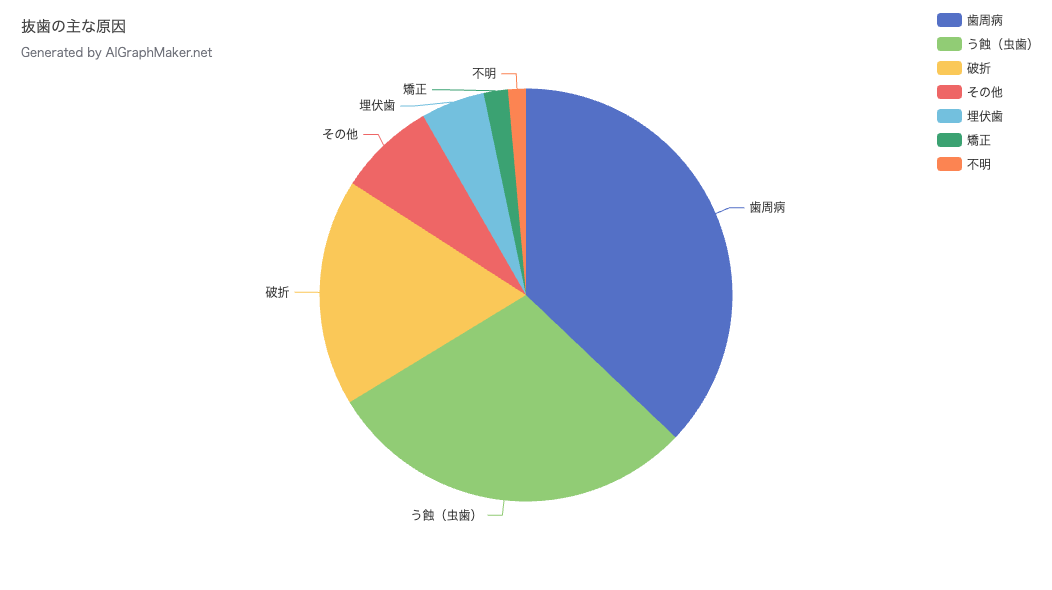

歯の喪失原因のNo. 1は歯周病です。

歯周病は、むし歯と並んで日本人が歯を失う大きな原因です。しかし、正しい歯磨きと定期的な歯科検診で予防できます。

歯周病は「歯周ポケット」という小さな隙間に細菌が入り込み、増殖することで発症する病気です。進行すると歯を支えている骨を溶かし、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病は、むし歯と並んで日本人が歯を失う大きな原因です。しかし、正しい歯磨きと定期的な歯科検診で予防できます。

歯周病のメカニズム

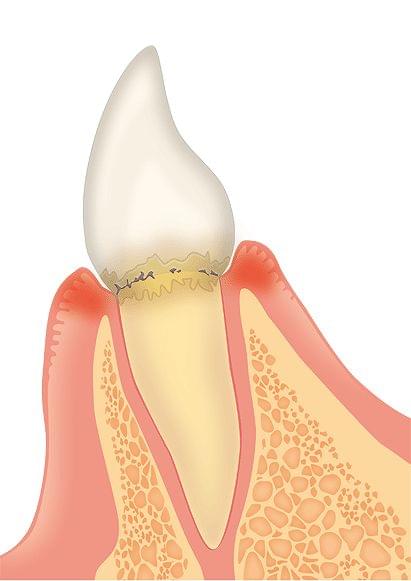

歯周病は、お口の中の細菌が引き起こす病気です。毎日歯磨きをしていても磨き残しがあると、歯の表面に食べかすや細菌がくっついて「歯垢(プラーク)」と呼ばれる白い膜を作ります。

歯垢の中にはたくさんの種類の細菌が住み着いていますが、その中でも歯周病を引き起こしやすい悪玉菌がいます。Pg菌(ポルフィロモナス・ジンジバリス)、Tf菌(トレポネーマ・デンティコラ)、Td菌(タンネレラ・フォーサイシア)などがその代表格です。

これらの歯周病菌は、歯周ポケットに入り込み、そこで増殖しながら毒素を放出します。この毒素が歯茎に炎症を引き起こし、歯周病が始まるのです。

初期の歯周病では歯茎が赤く腫れたり、歯磨き時に出血したりするなどの症状が現れます。しかし、痛みなどの自覚症状がほとんどないため、気づかないまま放置してしまいがちです。

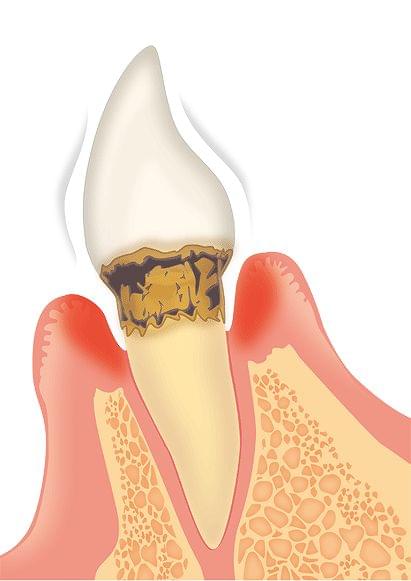

放置すると歯周ポケットはどんどん深くなり、歯を支えている骨(歯槽骨)にまで炎症が広がっていきます。歯槽骨が溶かされてしまうと歯はぐらつき始め、最終的には抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病は完治する?

歯周病によって一度溶けてしまった顎の骨は、自然に元に戻ることはなく、完全に治すのが難しい病気です。

しかし、適切な治療と毎日のケアを続けることで歯周病の進行を食い止め、大切な歯を守ることができます。

主な症状

歯周病は、歯茎や歯を支える骨に起こる病気ですが、その症状は進行度合いによって大きく異なります。初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに悪化してしまうことも少なくありません。

以下は、歯周病でよく見られる主な症状です。

- 歯茎が腫れる

- 歯茎の色が赤くなる

- 歯磨き時に出血する

- 口臭が気になる

- 歯が長くなったように感じる

- 歯がぐらつく

- 硬いものが噛みにくくなる

- 歯茎が痛む

- 歯茎から膿が出る

歯周病は早期発見・早期治療が大切です。これらの症状に心当たりがある方は、早めにご相談ください。

歯周病のリスク

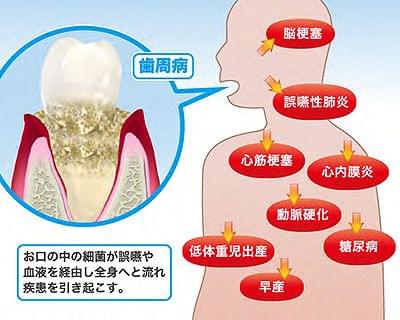

歯周病は、お口の中の問題だけではありません。全身の健康にもさまざまなリスクを及ぼします。

お口の中へのリスク

歯周病が進行すると歯茎が腫れて痛み、噛むことさえ辛くなってしまうことも。食事を楽しめなくなるだけでなく、栄養バランスが崩れてしまう可能性もあります。さらに進行すると歯を支えている骨を溶かし始め、最終的には歯が抜け落ちてしまうことも。

また、歯周ポケットに潜む歯周病菌は、硫化水素などの悪臭を発生させる物質を作り出すため、口臭の原因にもなります。

全身へのリスク

歯周病菌が血液中に入り込むことで、全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。

歯周病菌は血管にも侵入することがあり、血管壁に侵入した歯周病菌は、そこで炎症を引き起こし、動脈硬化を促進するのです。

動脈硬化とは、血管が硬く狭くなることで血液の流れが悪くなる状態のこと。心臓に血液が十分に届かなくなると、心筋梗塞や狭心症といった病気を引き起こす危険性が高まります。

脳卒中との関連も見てみましょう。歯周病菌が血液中に入り込むと、血栓を作り出すことがあります。この血栓が脳の血管を詰まらせてしまうと、脳梗塞を引き起こすリスクが高まるのです。

また、歯周病は糖尿病との関連も深く、糖尿病を悪化させる要因の一つと考えられています。

高血糖の状態が続くと体の免疫力が低下し、歯周病菌への抵抗力が弱まります。さらに、歯周病によって歯茎の炎症が慢性化すると、インスリンの働きが阻害され、血糖値のコントロールが難しくなる悪循環に陥る可能性も。

妊娠中の女性も歯周病には注意が必要です。歯周病菌が出す炎症物質が子宮を収縮させるホルモンの分泌を促すため、早産や低体重児出産のリスクが高まると考えられています。

歯周病検査

歯周病検査は歯周病がどのくらい進行しているのか、どのくらい深刻な状態なのかを把握するために行われます。

歯周ポケット検査

歯周病の検査には、いくつかの方法がありますが、中でも「歯周ポケット検査」は基本的な検査の一つです。

歯周ポケット検査では「プローブ」と呼ばれる細い器具を歯と歯茎の間にそっと挿入し、深さを測ります。

深さによる評価は以下の通りです。

- 4mm未満:健康な状態

- 4~5mm:軽度

- 6~7mm:中等度

- 8mm以上:重度

歯の動揺検査

歯がどれくらいぐらついているかを調べ、歯周病の進行度を評価します。動揺が大きいほど、歯周病が進行していると考えられます。

歯の動揺度合いは、次の4段階です。

- 0度:ほとんどぐらつきません。健康な状態です。

- 1度:左右に少しぐらつきます。軽度の歯周病の可能性があります。

- 2度:左右だけでなく前後にもぐらつきます。中等度の歯周病の可能性があります。

- 3度:左右、前後、上下にもぐらつきます。重度の歯周病の可能性があります。

歯肉退縮検査

歯周病が進むと歯茎が下がり、歯の根っこが見えてしまうことがあります。これを「歯肉退縮」と言います。

歯肉退縮検査では、歯茎の状態をさまざまな角度からチェックします。たとえば、歯茎と骨の厚み、歯茎の下がり具合、歯と歯の間の歯茎の形など。これらの情報をもとに程度を判断し、治療やケアの方法を検討します。

レントゲンやCTでの検査

歯を支えている骨の状態を詳しく調べるために、レントゲンやCTといった画像検査を行うことがあります。

レントゲン検査では、歯と顎の骨全体の様子を平面的に確認できます。歯周病がどの程度進行しているのか、骨がどのくらい溶けているのかを大まかに把握することが可能です。

一方、CT検査では、立体的な画像を得られます。レントゲン検査よりも詳細に骨の状態を把握することができ、歯周病の進行度合いだけでなく、歯の根っこの周りの状態や骨の厚みなども把握できます。

歯周病治療

歯周病治療の目的は、歯周病の原因となる歯垢や歯石を徹底的に除去し、炎症を抑えて、進行を食い止めることです。ここでは、代表的な治療法であるスケーリング、ルートプレーニング、歯周外科治療について紹介します。

スケーリング

スケーリングとは、歯の表面に付着した歯石を「スケーラー」と呼ばれる道具を用いて除去する治療法です。

歯石は、歯垢(プラーク)が唾液中のカルシウムなどと結びついて硬くなったもので、歯ブラシでは取り除けません。歯石は歯周病菌の格好の住処であるため、歯周病を悪化させてしまいます。

スケーリングを受けることで歯周病菌の増殖を抑え、歯周病の進行を食い止められます。

ルートプレーニング

スケーリングに加えて「ルートプレーニング」という治療を行うことがあります。

ルートプレーニングとは、歯の根っこの表面を滑らかにする治療法です。歯の根っこはデコボコしていて、細かい溝がたくさんあります。そのため、歯石を取った後でも目に見えない細菌や毒素が残ってしまうことがあるのです。

専用の器具を使って歯の根っこの表面を丁寧に磨き、滑らかに仕上げていきます。

歯周外科治療

上記で紹介したスケーリングやルートプレーニングでも改善されない場合は、歯周外科治療という手術が必要となることがあります。

歯周外科治療は、主に以下の方法があります。

フラップ手術

歯茎を切開し、めくり上げて歯の根っこを露出させ、歯周病の原因となる歯石や炎症を起こした組織を徹底的に取り除き、歯周組織の再生を促す治療方法です。

歯周組織再生療法

歯周病で失われた骨を再生させる治療法です。人工骨や特殊な膜などを用いて、骨の再生を促します。